Sermón pronunciado en la Iglesia Matriz de Catamarca, el día 27 de octubre de 1861.

Las calamidades públicas son grandes voces con que el Señor nos llama al arrepentimiento, y al mismo tiempo una amenaza de exterminio si despreciamos ese último recurso de su bondad. Después que el Señor ha puesto el bien delante de nuestros ojos, y nos ha invitado a su amor con las maneras más suaves y hermosas, transformándose la Eterna majestad en las personas de padre, esposo, de pastor, de amigo del hombre, y usando de expresiones tan amorosas como esta de los Cantares: Ábreme, hermana mía, ábreme la puerta, porque mi cabeza está empapada de rocío, y mis cabellos destilan las gotas de la noche (Cant. V); y de aquellas que en alta voz decía Jesús: El que tenga sed, venga a mí y beba (Jaonn. VII); y de esas otras de inefable dulzura: Venid a mí todos los que padecéis y estáis oprimidos, que yo os confortaré (Matth. XI); después que el Señor agota tesoros infinitos de piedad, prometiéndonos recompensas eternas, valiéndose de dulces y amorosísimas voces, y sin que por nada de esto se dé por vencida nuestra malicia; recurre entonces al dolor, a la calamidad, a grandes y terribles desventuras que nos derriben, postren nuestro orgullo, y ablanden nuestra dureza. ¡Ay del hombre!, ¡ay de los pueblos que no escucharen este último llamamiento de Dios! Si no me oyereis y me provocáis a ira, dice el Señor por Isaías (I, 20), el cuchillo os devorará.

Vosotros, hermanos míos, habéis temido este Dios fuerte y terrible como la eternidad, y os inclináis bajo el trueno de su indignación. Vuestra fe en la Divina Providencia, que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza (Luc. XII), ha reconocido la mano de Dios en el Súbito desaparecimiento de toda una ciudad, en el azote de horribles incendios, en las pestes que como en Egipto han devorado hombres y animales; en todo ello reconocisteis la voz de Dios, los avisos de su Providencia, un misericordioso castigo de nuestras culpas: ¿pero hemos sido dóciles y humildes, hemos enmendado nuestra vida? ¡La ira de Dios nos visitaba terrible, espantadora! ¡Paseábase en alas de torbellinos de fuego, hacía estremecer la tierra con horribles convulsiones, recorría la ancha faz de nuestro suelo, precedida del Ángel exterminador!, pero ¡ay! ¡nuestras costumbres han permanecido siempre las mismas! El orgullo, la crueldad, el odio, la voluptuosidad siguieron dominando nuestras ciudades y campañas. Todas las lenguas rebosaban sensualidad, los tribunales injusticia, las prensas enviaban al oído de todos palabras de mentira e impiedad, las piedras del santuario yacían disipadas, los pequeñitos pedían pan, y no había quien se lo diese; cruel como el avestruz, la hija de mi pueblo deja morir en la corrupción e ignorancia a todos sus hijos. ¡Ay de mí! El error, los sacrilegios, la injusticia, la más abyecta sensualidad siguieron dominando en nuestras costumbres, hasta que por fin ha llegado el día de la guerra, el azote de los réprobos, porque en la guerra medran todos los vicios, y desaparecen todas las virtudes. Sordos por largo tiempo a los avisos de la Providencia, palpáis por fin la terrible amenaza “gladius devorabit vos: el cuchillo os tragará”. ¡Huyendo siempre de Dios hemos caído en las implacables y cruelísimas manos de los hombres! ¡Vosotros los veis: nuestros campos humean de sangre de hermanos, millares de inocentes perecen, nuestra fuerzas se consumen en lucha fraticida! ¡Y después de tanta ruina y desolación, todavía se pide más guerra y más sangre! ¡Los combatientes casi exánimes piden más sangre!, ¡sangre pide el ciudadano que tiene hijos!. ¡el mozo imberbe pide sangre! Y hasta la mujer cristiana a quien el Señor dio en herencia el amor, la ternura y la compasión, hasta ella pide sangre con sus palabras de discordia y rebelión. ¡Gran Dios!, ¡yo no veo sino sangre, no oigo sino gritos de sangre que solo interrumpen algunas horas de baile y de orgía, cual risotada de precitos!

Espantados de nuestra horrible situación hemos venido a implorar la misericordia de Dios, recurriendo a la intercesión de María, con el devoto novenario que acaba hoy; como Jeremías hemos hundido en el polvo nuestros rostros, por si acaso haya esperanza. ¡Ah! ¡el mal está demasiado adelantado; la cuchilla de muerte está ebria de sangre, y el furor e ira de los hombres suben todavía como un negro torbellino lanzado por el mismo infierno! Pero María, la tierna y poderosa María, Brazo bendito del poder y de la misericordia de Dios, se compadecerá de nuestras miserias si nos presentamos ante ella, oirá nuestros ruegos si se los hacemos, y nos alcanzará que se salven las reliquias de la destrucción; confiemos, pues, y pidamos a Dios que según el poder esté su Brazo conserve y salve los hijos de los que han mortificatorum. Confiemos, si, en la bondad de María tan acreditada en toda la Iglesia y en este venerable santuario; pero también propongamos enmendar nuestra vida; si nos convertimos al Señor, el Señor se convertirá a nosotros: convertimini ad me, et ego convetar ad vos, dice él por su profeta (Zach. I).

Hasta ahora, señores, nunca os hable desde esta cátedra sino vencido por el precepto o por el respecto; en esta vez no tengo otro estímulo para hacerlo que el del dolor y amargura que despedazan mi alma a la presencia de tantos males como afligen esta República de nuestro eterno amor, a quien saludamos tan llenos de esperanzas en otro tiempo más feliz. El celo de vuestro bien hace que yo no repare en mi plenitud, y que tenga bastante resolución para no temer las recriminaciones que os dividen. Yo no tengo parcialidad; ni soy, ni quiero ser, de los hombres, sino de Jesucristo que es el Bien, la Verdad, y la eterna Justicia; lo que hable, pues, de vosotros, hijos de muertos, y de la confianza en María, Brazo bendito de Dios, lo he bebido no en la mezquina inspiración de los bandos, sino en la casa de Dios suprimamos todo rencor, acordándonos que somos hermanos en Jesucristo.

Pidamos esta gracia a la que es madre del amor hermoso, saludándola con el Ángel: Ave gratia plena.

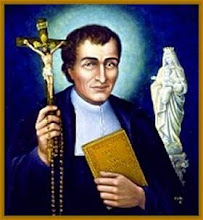

La plegaria de David: Secundum magnitudinem brachii tui posside filios mortificatorum, comprende muy bien el doble objeto de este discurso, que es conocer la causa de nuestras calamidades y llamar vuestra atención sobre el poder de María en su Inmaculada Concepción y en esta venerable imagen a quien habéis recurrido; para que de esa doble consideración saquemos por fruto hacer continuas y fervientes súplicas a la Madre de Dios pidiéndole que aleje de nosotros el horrible azote de la guerra, cegando la fuente que la produce ya tan larga y desastrosa. Trataré, pues, lo primero de nosotros, hijos de muertos, y después de María, Brazo de Dios; para que con fe y humildad levantemos nuestro clamor hasta el trono del Altísimo, diciendo con el Profeta: Según la grandeza y poderío de vuestro brazo, salvas, Señor, a los hijos de los que han sido muertos.

.jpg)

.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario